学生から社会人へのギャップとは?新卒新人が感じる壁。

少子化が注目されている近年ですが、国内の学生の民間企業就職希望者は増加傾向にあります。リクルートワークス研究所・Works flash(参考:https://www.works-i.com/surveys/adoption/graduate.html)の調査によると、2020年3月卒業予定の大学生・大学院生対象の大卒求人倍率は1.83倍と高水準を維持。企業の採用意欲が高いために求人倍率が上がり、採用難という状況が続いています。

働き方改革やワークライフバランスが問われる今の時代、苦労して採用した企業の未来を担う若手社員の育成は大きな課題です。では近年の新卒社員には、どのような特徴があるのでしょうか。教育する側が知っておきたい新卒社員の傾向・心理をまとめました。

① 正解をスマートフォンだけに求める

スマートフォンが生活に密着しているデジタル・ネイティブ世代は、分からないことは「検索すれば正解が得られる」という認識が強い傾向にあります。すでにある答えを検索して見つけることは効率的ですが、そこから得られる答えにオリジナリティや希少性はありません。得た情報に自分なりの見解=付加価値をつけることこそが新しいビジネスを求める社会においてビジネスパーソンに必要とされる素養です。

② 言われたことだけやる

上司や先輩から指示された以上のことはやらない。この姿勢は多くの新卒社員で見られる傾向ですが、その背景には自分を否定されたくないという思いがあるようです。長い学生生活の中で怒られないよう安全を求め、言われたことを無難に正しく行うのが自分にとっての正解という意識が働いている可能性があります。しかしビジネス社会では改善を常に念頭において行動することが求められます。つまり「言われたこと+α」を考え、実行する人が評価されるのです。

③ 社会改革に対する関心が低い

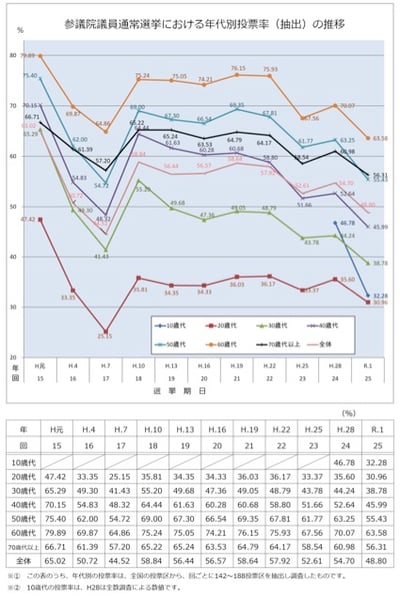

2019年に行われた第25回参議院通常選挙の抽出調査では、19歳の投票率が28.05%と3割にも満たない状況でした。同回の全体投票率は48.80%、18歳の34.68%に比べても低く、研究者の中には大学生を「投票弱者」と位置づける向きもあります。

(参考データ:総務省「参議院議員選挙における年代別投票率(抽出)の推移」

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/

受け身の姿勢が強く、社会改革に興味・関心が低いことを是とする環境で育ってきた彼らに必要なのは、社会に求められていることを常にキャッチアップするマインド、そしてそこにこそビジネスチャンスは眠っていると理解すること。学生生活の環境や時代背景、若者たちがリアルに見ている世界と実際の仕事環境(=社会)との違いは、本人の能力とは関係なくモチベーションを下げてしまう原因となります。ギャップに気づき、学生同士の付き合い方である横並びの意識から抜け出し、社会と社会の一部である会社や上司に関心を持たせるには、職場や仲間に対する信頼、そして仕事に対する理解を育てることが必要です。学生から社会人への「トランジット」をどのように企業が導いてあげるか、これが新社会人たちへの大きなモチベーションにつながります。

新入社員のトランジットに必要な要素は?

では、「社会に関心を持ち」「ものごとに自分なりの見解を持ち」「言われたことだけでなく+αの気働きを持つ」学生から社会人へのマインドセット、トランジットには、何が必要なのでしょうか。事業の成長や売り上げ拡大を狙うためには、社員個人が現状を良しとせず、「現状+α」を求め行動する、まず「主体性」を持ち、貪欲になることが求められます。では主体性がある人とない人の違いについてチェックしてみましょう。

【主体性がある人】

・疑問を感じたら自分から調べ、解らないまま放置しない

・先輩や上司の指示がなくても自ら考え、自分の責任で行動する

・好奇心旺盛、チャレンジ精神がある

・リスクを恐れず自分で考え抜いた意見や提案を発信する

・失敗しても自分の意思で選んだものだとポジティブに捉える

【主体性がない人】

・誰かの指示がないと動かない受け身系

・意見や提案があっても行動には移さない

・「なんでもいい」が口グセ

・周りに合わせるのが当たり前であり、甘え上手

・失敗やリスクを避け、安全安心を求める

受け身な新人社員が能動的になる効果的なアプローチとは?

行動や発言に主体性がなくても、入社1年目の新人社員は自分が選んで入社した企業に対して何らかの期待を持ち合わせているはずです。早い段階から自ら考え、動き出す方法について、エナジードが提案する4つの効果的なアプローチの概要を解説していきます。

1st.「主体性」

これからの時代に求められる力を考えながら組織の成長に向けた「自ら実施する前提」の発案を繰り返します。例えば「AIやロボットが行うようになること」と「AIやロボットにはない人間の魅力」など、近い未来に想像できる事象をテーマに主体的な発想力を高めます。

2nd.「実現力」

主体的な発想を行動に移していくためには「できない理由」を「できる理由」に変える必要があります。ゴールから逆算して「今できること」を自らの力で導き出す力を身につけます。

3rd.「視点を切り替える力」

社会人経験が少ない新人社員に対して、会社や顧客、上司など自分目線ではない他者の視界を理解することで、これまでの価値観を変えていきます。例えば「話す人も聞く人も気分がいいプレゼン」について、それぞれの立場で物事を考えてみる…という体験を繰り返します。

ZERO.「目的意識」

何のために目の前の仕事があるのか?仕事を通じて社会にどのような感情を生み出せるか目的意識を持つことで、活躍する人材に欠かせない「能動的な思考回路」を活性化させます。

この研修内容の成果は、併用するWEBツールを活用することによって可視化でき、「目標達成に向けてどのような課題が洗い出されたのか」「課題がどのようなプロジェクトによって解決されたのか」社員の変化と組織の成果情報を具体的に把握できるのもメリットのひとつと言えるでしょう。

実行する新社会人を育てるために、教える側の思考も変えていく

これからの時代を担う若い世代との接し方を考えることは、教える側の価値観を社員同士で見直すいい機会でもあります。エナジードを活用した実際の感想を紹介します。

【エナジードを体験した実際の感想】

・自分の会社が成長するかどうかは、自分が発案するかしないにかかっていると気づいた

・お客様に言われたことをやるのではなく、何が問題なのかを見極めるようになった

・「やっても無駄だ」「なんでもいい」と思わなくなった

・問題を当たり前だと捉えていたが、場面・状況から背景と解決策を考えるようになった

デジタルデバイスの普及、緩やかな紐帯、ダイバーシティ………ここ十数年の間で大きく変化した20代の価値観。ジェネレーションギャップに戸惑う方も多いかと思いますが、新人社員たちに主体性を引き出す方法を企業が教える・教えないでは組織の成長に大きな違いが生まれます。「これが会社の課題だからこんなことをやってみたい」「僕がやります」「この予算があれば、こんなプランができます!」こうした自発的な行動が社内で感じられないと思った方は、ぜひエナジードの資料をご請求ください。きっと人材育成を成功させるヒントが見つかるはずです。

< サービスページへ戻る